|

Toutes les explications qui vont suivre ne sont pas

simples mais essentielles à la compréhension des principes de formation

des ascendances d'origine thermique, celles qui finalement justifient

l'utilisation du variomètre SkyAssistant.

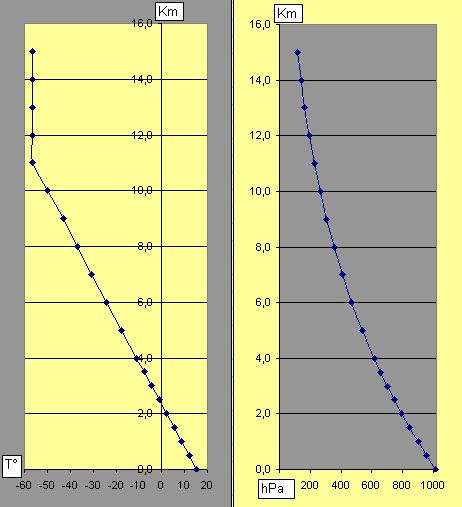

Atmosphère standard type OACI

L'Organisation de l'aviation civile internationale

(OACI) définit l'« atmosphère type OACI » comme étant (au niveau de la

mer) 1013,25 hPa, 15°C et 0 % d'humidité. Ces valeurs sont utilisées pour

calculer diverses caractéristiques de performance aéronautique, telles que

l'endurance, le rayon d'action, la vitesse aérienne et la consommation de

carburant. Pour se reporter à une altitude barométrique autre que le

niveau de la mer, la température est ajustée selon le gradient thermique

adiabatique prescrit (qui est de -6,5°C/km pour les premiers 11 km).

En ce qui concerne l'aéronautique :

- Au niveau de la mer, l'air est à 15 °C

et à 1013,25 hPa ;

- La troposphère s'étend de 0 à 11

km ; la température décroît linéairement de 6,5°C par km, elle a

donc une température de -56,5 °C à la tropopause.

L'atmosphère quelconque est semblable à

l'atmosphère standard, mais en diffère sur deux points principaux :

- Le

niveau de référence (surface isobare 1013) n'est plus systématiquement

confondu avec le niveau de la mer mais au contraire "flottant", mobile

verticalement par rapport à lui, dépendant de la structure de la masse

d'air qui surplombe (Air plus chaud => air moins dense => pression plus

faible et inversement).

- Au

niveau de référence, la température t n'est plus égale à 15 °C mais

variable autour de cette valeur standard. La température va évoluer en

fonction :

- Des

caractéristiques de la masse d'air qui nous surplombe dépendant de son

origine (origine polaire => plus froide, origine tropicale => plus

chaude).

- De son réchauffement ou refroidissement au contact du sol

(couche mince de quelques centaines de mètres) en fonction des cycles

nocturnes et diurnes.

La température ne décroît donc pas de manière

linéaire en fonction de l'altitude mais en oscillant de part et d'autre de

cette droite théorique (graphique gauche ci-dessous : comparaison

OACI/sondage), droite qui pourrait

finalement nous servir de régression linéaire de l'évolution de la

température réelle.

Généralement la température décroît avec l'altitude, mais il se peut qu'elle soit

stable en prenant de l'altitude, on parle alors d'isothermie.

Il se peut même qu'elle augmente avec l'altitude, on parle alors

d'inversion.

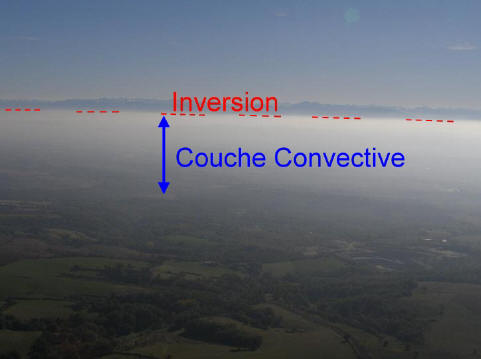

La couche Convective : du sol jusqu'à

l'inversion.

En partant du sol jusqu'à la tropopause (limite haute

de la troposphère), on peut rencontrer, à des niveaux variables, plusieurs

inversions. La tropopause étant une inversion marquée qui va séparer la

troposphère de la stratosphère.

L'inversion qui va nous intéresser plus

particulièrement sera celle située (en fonction des régions, des

saisons,...,) à une altitude de 800 à 3000m. Cette inversion marquera le

sommet de la couche convective, celle dans laquelle nos planeurs

vont évoluer en vol thermique. Les ascendances qui partent du sol ne

s'élèvent jamais au-delà (sauf orage). Lors de l'apparition de cumulus ,

c'est cette inversion qui stoppera le développement vertical du nuage.

Les mouvement verticaux convectifs vont brasser cette

couche convective uniquement, en y dispersant divers aérosols (poussières,

pollution ...) qui s'y répartiront de manière uniforme. Lors de vols en

planeur les jours de thermiques purs (sans cumulus) on peut distinguer

clairement le sommet de la couche convective, bloquée par la couche

d'inversion. On remarque bien sur la photo ci-dessous une séparation

franche entre la couche convective brumeuse (sous le trait rouge) contenant une concentration en

aérosols 2 fois supérieure à l'air limpide se situant au-dessus.

Je me souviens de certains rares vols en planeur

au-dessus de Besançon des jours de thermiques purs. Une ascendance m'ayant

permis de monter plus haut que la moyenne et donc finalement sortir la

tête au-dessus de cette inversion, me permis de voir la chaîne des Alpes

et le Mont Blanc en particulier.

L'emagramme :

Pour mieux étudier la masse d'air, il est important de

relever ses caractéristiques et de les consigner sur un graphique

appelé émagramme. Dans un premier temps, on se contentera de

reporter la température de l'air mesurée à diverses altitudes (T : courbe

d'état) et la température du point de rosée au sol (Td).

Dans un deuxième temps on verra qu'il peut être intéressant d'y consigner

aussi Td à diverses altitudes, si les données sont disponibles.

|

Emagramme

simplifié Emagramme

simplifié

Sur l'émagramme ci-dessus n'apparaît que l'altitude,

la température et l'adiabatique sèche (courbes vertes).

L'adiabatique sèche est une courbe qui marque l'évolution de la

température d'une bulle d'air qui en s'élevant va se refroidir par

détente (baisse de pression => baisse de température). La détente

adiabatique de la bulle d'air est théoriquement sans échange avec

l'air environnant, on verra plus après que le brassage et la

turbulence générée favorise malgré tout des échanges de température. |

Comparaison OACI /Sondage Comparaison OACI /Sondage

Pour information j'ai placé l'atmosphère standard (bleu) et la courbe d'état

d'un sondage d'une

masse d'air quelconque (rouge). Un sondage est la mesure de la température de

l'air à diverses altitudes. Le sondage peut être réalisé grâce au Skyassistant. |

Concernant notre activité modéliste et plus particulièrement l'utilisation

du skyassistant, l'émagramme simplifié peut être suffisant, en effet le

logger permet d'enregistrer les températures à diverses altitudes pour

constituer notre sondage. Grâce à l'utilisation de l'adiabatique sèche on

pourra pour diverses températures au sol déterminer

le début de la convection, les plafonds associés, la base des cumulus et

l'intensité des ascendances. Dans la mesure ou les activités vélivoles se

cantonnent à l'espace situé sous la base des cumulus, dans air "sec" donc

non saturé, on peut pratiquement arrêter l'étude ici.

Si maintenant on souhaite connaître tout ce qui est au-dessus de la base

des cumulus,

il convient de connaître l'utilisation de l'adiabatique humide ou pseudo-adiabatique qui traite l'évolution d'une masse d'air saturée

(gouttes d'eau en suspension). Puis on verra qu'on peut facilement

déterminer la base des cumulus par des relevés avec une simple station

météo perso ou les données de Météo France.

Pour bien comprendre la suite : une bulle d'air ne peut monter que si elle

baigne dans un air plus froid qu'elle même (air chaud => moins dense

donc plus léger que

l'air froid), dans le même principe que la montgolfière par différence de

densité. Plus l'écart de

température sera important et plus cette ascendance sera puissante. Cette

ascendance arrêtera son ascension dès qu'elle baignera dans de l'air à la

même température ou plus chaud qu'elle même.

Il est noter toutefois qu'un air humide à la limite de la saturation étant plus léger qu'un air sec

(2%plus léger), il peut exister de rare cas d'ascendance déclanchées par ce

phénomène. J'ai dit plus haut : "cette ascendance arrêtera son ascension dès

qu'elle baignera dans de l'air à la même température" ... La bulle d'air

en s'élevant devient plus humide du fait de son refroidissement par

détente adiabatique et se retrouve de fait plus humide que l'air

environnant, donc plus léger à température égale. L'ascendance peut alors

s'élever un peu plus, bien que la température d'équilibre soit atteinte.

Pour avoir un peu plus de recul encore, il faut bien penser que l'air a

une masse (1 kg/m3 environ à 1000m), qu'une petite ascendance peut mettre

en mouvement 10 000 tonnes d'air, cet air ne pourra s'arrêter

instantanément. Notre ascendance de 10 000 tonnes va poursuivre son chemin

sur l'inertie est dépasser l'altitude qui correspond à l'équilibre des

températures puis revenir sur ses pas en redescendant pour se stabiliser

et se disperser.

Adiabatique sèche : (adiabatique)

Lorsqu'une bulle d'air échauffée par le sol va

s'élever (ascendance), celle-ci va se détendre au fil de son élévation et

ainsi perdre de sa température. L'air étant un mauvais conducteur

thermique, les échanges entre cette bulle et l'air environnant vont être

nuls (moindre en réalité), cette détente est dite adiabatique.

Le refroidissement adiabatique est de 1°C / 100m

Adiabatique humide : (pseudo-adiabatique)

Notre bulle d'air précédemment citée va s'élever tant

que sa température sera supérieure à l'air environnant et ce d'autant plus

vite que l'écart de température sera important. En montant, donc en

refroidissant, cet air va atteindre sa température de saturation, la

vapeur d'eau contenue dans l'air va passer à l'état liquide et former ce

qu'on appelle le nuage. L'altitude de saturation dépend exclusivement de

la température de l'air et de la quantité d'eau sous forme de gaz que cet

air contient, on l'appellera "rapport de mélange".

Le refroidissement pseudo-adiabatique est 0.45° à

0.65° / 100m en fonction de la T° et la pression

|

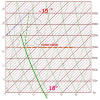

Les pseudo-adiabatiques sont en pointillés verts

|

La masse d'air qui part du sol à 18° s'élève en suivant un

refroidissement adiabatique jusqu'à atteindre sa température de

saturation. A partir de là le refroidissement suit la

pseudo-adiabatique. Il y a formation nuageuse, le refroidissement est

moins rapide qu'en air non saturé, ce qui renforce l'ascendance. La masse d'air qui part du sol à 18° s'élève en suivant un

refroidissement adiabatique jusqu'à atteindre sa température de

saturation. A partir de là le refroidissement suit la

pseudo-adiabatique. Il y a formation nuageuse, le refroidissement est

moins rapide qu'en air non saturé, ce qui renforce l'ascendance. |

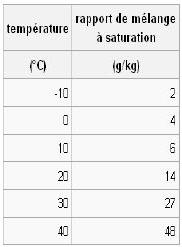

Le

rapport de mélange : Le rapport de mélange représente la quantité

de vapeur d'eau en gramme que contient 1 kg d'air. Cet air ne pourra

contenir au maximum qu'une certaine quantité de vapeur d'eau qui va

dépendre de la pression et de la température de l'air, on l'appellera

rapport de mélange saturant. Plus l'air est chaud, plus il peut

contenir de vapeur d'eau. Le

rapport de mélange : Le rapport de mélange représente la quantité

de vapeur d'eau en gramme que contient 1 kg d'air. Cet air ne pourra

contenir au maximum qu'une certaine quantité de vapeur d'eau qui va

dépendre de la pression et de la température de l'air, on l'appellera

rapport de mélange saturant. Plus l'air est chaud, plus il peut

contenir de vapeur d'eau.

A l'inverse, pour une masse d'air contenant 6 g/kg de vapeur d'eau à 15°C,

en abaissant sa température (par une élévation par exemple), à 10°C elle

atteint la saturation. En abaissant encore sa température jusqu'à 0°C,

elle transformera 2g/kg de vapeur d'eau en eau liquide. C'est cette

transformation qui s'effectue dans une ascendance, à partir de la base du

cumulus.

Comment connaître le rapport de mélange saturant d'une masse d'air ? C'est

simple ! il faut connaître la valeur du point de rosée (Td).

Le point de rosée Td : Le point de

rosée de l'air est la température à laquelle l'air devient saturé en

vapeur d'eau. C'est le phénomène de condensation, qui survient lorsque le

point de rosée est atteint, qui créé les nuages et la brume.

La température de rosée Td dépend donc de l'humidité relative de l'air,

elle donnée par toutes les stations météo amateur, elle est aussi appelée

"Dew-point".

Emagramme complet :

L'émagramme complet va permettre de placer sur le

sondage, le point de rosée et la température de la bulle d'air au sol pour

en déterminer son plafond, avec ou sans formation nuageuse.

Les lignes tiretées fines représente le rapport de mélange pour une

température et une altitude.

A noter que lorsque je

remonte en suivant le rapport de mélange saturant, c'est comme si

je montais en effectuant un refroidissement de

0.2°C/100m. |

Données du problème : Données du problème :

Ma station météo me donne une température de 17°C et un point de rosée

à 9°C. A quelle altitude se trouve la base de mon cumulus ? Je place

mes températures sur l'émagramme. A partir des 17°C, je vais

tracer une courbe parallèle à l'adiabatique sèche qui correspond au

refroidissement adiabatique de ma bulle d'air qui s'élève.

A partir des 9°C de Td, je vais suivre cette fois le rapport de

mélange saturant qui est ici à 8g/kg à la rencontre de mon

adiabatique. A l'intersection des deux courbes se situe le point de

condensation à la température de condensation Tc de 7.5°C pour une

altitude de 850m. |

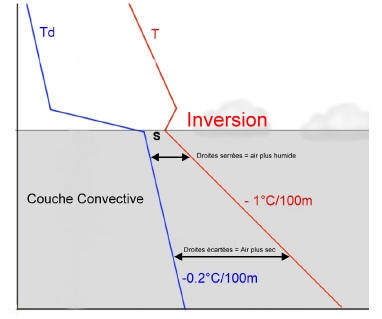

Un radiosondage est en

mesure de nous donner T et Td du sol jusqu'à 15 km d'altitude.

Sur un émagramme :

-Plus les

courbes T et Td seront rapprochées et plus l'air sera humide.

-Plus les

courbes T et Td seront écartées et plus l'air sera sec.

La couche d'atmosphère qui

nous intéresse est la couche convective. Pour nos tracés, nous utiliserons

Td au sol, mais il sera toujours intéressant d'observer l'écartement des

courbes T et Td en particulier au sommet de la couche convective. Lors de

la formation de cumulus, ceux ci se disperseront facilement si l'air est

sec (courbes écartées),mais il y aura risque d'étalement si l'air est

humide (courbes serrées).

Le sondage effectué à 00h00

est utilisé pour réaliser nos études. Mais l'utilisation de celui-ci n'est

peut être pas le plus judicieux, la masse d'air étant en perpétuelle

mouvement. L'air nous surplombant à 11h00 le matin n'a peut être plus rien

à voir avec celui-ci qui figure sur votre émagramme de 00h00. La solution

est de réaliser le sondage soi même,..., sinon, faute de moyen (SkyAssistant

par ex) ce sera la plus

part du temps le sondage Météofrance de 00h00 qui sera employé..

Le schéma ci-dessous montre

l'évolution de T et Td avec l'altitude, les deux courbes sont plus

espacées près du sol, l'air est sec, elles se resserrent au niveau de

l'inversion, marquant un air plus humide. Au-dessus de l'inversion,

l'écartement plus ou moins prononcé de ces deux courbes influencera la

couche nuageuse (de pas de cumulus à l'étalement).

Attention, le schéma

ci-dessous est un cas particulier de fin de journée de convection, la

couche convective ayant été brassée la journée, il s'effectue une

homogénéisation de l'air dans cette couche, les T et Td s'établissant avec

une décroissance régulière respective de -1°C/100m et -0.2°C/100m. Un

relevé du matin ne sera pas aussi régulier, en particulier près du sol à

cause du refroidissement nocturne.

Travaux dirigés : Exercice complet d'étude de la masse d'air convective

mettant en oeuvre tout ce qu'on vient de voir, réalisable avec des moyens

simples.

Données du problème : sondage réalisé en basse

couche par un vol en modèle réduit vers 7 à 8 h le matin lorsque aucune

convection n'est encore établie, jusqu'à une altitude de 800m pour

avoir une vue très fine de la masse d'air nous surplombant, complété par

le sondage à 00h00 réalisé par Météofrance dans la région considérée pour les altitudes supérieures

à notre sondage, que l'on

récupère sur le site Internet dédié :

http://meteocentre.com/upper/france.html

Pour avoir la légende détaillée :

http://meteocentre.com/upper/rs_legende.php

|

Radiosondage

Météo France Radiosondage

Météo France |

Sondage

perso + Météo France Sondage

perso + Météo France |

Tout l'art va être de prévoir l'évolution de la

température au sol au cours de la journée ainsi que la température maximun.

Pour être plus clair, si je veux faire de la

prévision, je dois être capable de dire : à 11h00, la température sera de

19°C, la convection démarre.

On peut facilement déterminer l'évolution des T° en

se fiant aux observations faites les jours précédents ou enregistrées par

une station météo perso si la nébulosité et la masse d'air ont des

caractéristiques identiques.

Étude de l'émagramme :

On peut déjà observer que la convection ne démarrera pas avant que la

température au sol de 19°C soit atteinte. En effet, l'inversion nocturne due au

refroidissement (par radiation) de l'air au contact du sol durant la nuit s'est propagée

jusqu'à 400m de hauteur. Les premiers mouvements convectifs vont se

réaliser dans cet espace mais ne seront pas vraiment établis et donc pas

facilement exploitables.

Ma station météo me donne la température de rosée Td

= 6°C. Ça me permet de tracer la courbe du rapport de mélange qui est ici de 6g/kg.

qui est ici de 6g/kg.

En observant l'émagramme, je constate que l'inversion

nocturne se sera résorbée que pour une température de 19°C. La

convection va réellement démarrer pour 19°C .

On constate par ailleurs que l'ascendance sera arrêtée par de l'air plus chaud avant

d'atteindre son point de saturation. .

On constate par ailleurs que l'ascendance sera arrêtée par de l'air plus chaud avant

d'atteindre son point de saturation.

Jusqu'alors l'ascendance était bloquée dans son ascension avant

d'atteindre sa température de saturation C'en est fini, dès 21°C, les

premières formations nuageuse vont se former.

Vers 16h l'après midi, la température est à son maximum de 24°C

... Que se passe t-il ?

Une ascendance va partir du sol et s'élever en suivant un refroidissement

adiabatique. Vers 1800m d'altitude et 2.5°C, l'adiabatique sèche coupe la

courbe de rapport de mélange 6g/kg (issue de la T° de rosée Td =

6°C). A partir de là, l'air passe à saturation et s'élève en suivant cette

fois la pseudo-adiabatique. Le nuage est en formation, l'ascendance

continue son ascension jusqu'à croiser la courbe d'état du sondage. La bulle

ascendante rencontre à 3000m un air environnant à la même température de

-5°C, l'ascendance ne peut monter plus haut.

Notre ascendance monte à 3000m d'altitude, on ne

pourra exploiter que la partie non saturée jusqu'à l'altitude de 1800m, le

vol de nuage étant impossible pour le planeur RC et interdit en France

pour le planeur grandeur.

Pour information :

pour déterminer la hauteur de la base des cumulus, il est admis d'utiliser

la formule suivante :

Hbase

(m) = (T° - Td) x 120

Comment estimer la puissance de l'ascendance ?

La puissance de l'ascendance dépend du différentiel de température entre

la courbe d'état de la tranche d'atmosphère et l'adiabatique ou

pseudo-adiabatique.

- de 0 à 1000m, l'écart entre

la courbe d'état et l'adiabatique est constant. Les Vz seront constantes

sur cette tranche.

- de 1000 à 1500m, on

constate un resserrement entre les deux courbe, les Vz diminuent

d'intensité.

- de 1500 à 1800m, l'écart

entre la courbe d'état et l'adiabatique est constant. Les Vz seront

constantes sur cette tranche.

- à partir de 1800m l'air

devient saturé et refroidit moins vite, créant une augmentation de l'écart

entre la courbe d'état et la pseudo-adiabatique. Dans le nuage

l'ascendance est à son maximum vers 2500m.

- à partir de 2500m, l'écart

diminue pour s'annuler à 3000m, la Vz devient nulle.

Pour information :

pour déterminer la vitesse moyenne des ascendances du jour, il est admis

d'utiliser la formule suivante. Ça donne surtout une bonne idée des

capacités convectives de la masse d'air :

Vz =

(√(2

x CAPE) )/2

On peut trouver le CAPE sur le sondage du

jour à 12h00. CAPE : Convective Available Potential

Energy en J/kg. C'est l'énergie potentielle disponible

(chaleur latente).

Juste une petite remarque à destination des

vélivoles RC ou grandeur : La valeur de l'ascendance dont on

parle ci-dessus n'est pas la vitesse avec laquelle votre planeur va

monter. Vous savez que votre planeur chute à 0.5m/s, la valeur de

l'ascendance est de 1.5m/s : votre planeur va monter de 1.5 - 0.5 = 1 m/s

Comment estimer la

couche nuageuse en octas ou 8ème ?

Nous avons vu plus haut que

ce qui allait être déterminant pour connaître la nébulosité du jour était

l'écartement des courbes T et Td au dessus de la couche d'inversion. L

'OSTIV donne d'après une étude statistique les valeurs suivantes qui sont un

bon indice :

Au niveau de

l'inversion :

- Écartement

T et Td supérieur à 7°C => 0 à 1/8ème de cumulus

- Écartement T et Td entre 7 et 4°C => 1 à 3/8ème de cumulus

- Écartement T et Td entre 4 et 2°C => 3 à 5/8ème de cumulus

- Écartement T et Td entre 2 et 0°C => 5 à 8/8ème de cumulus

Pour éviter les gros

développements des cumulus en altitude ou des étalements, des écarts

supérieurs à 15°C entre T et Td sont souhaitables au-dessus de l'inversion

(courbes allant en s'évasant).

Voilà donc un raccourci bien rapide, représentant le

minimum que tout vélivole RC ou grandeur doit connaître. Si vous avez

encore une bonne heure à tuer, je vous conseille vivement le travail de

Michel Mioche, cadre au CNVV de St Auban sur Durance à destination des

instructeurs vol à voile (animation PowerPoint).

Pour ceux qui souhaitent travailler sur un émagramme

papier, il n'y a qu'à imprimer, coller un vénilia transparent sur la

feuille et travailler avec des stylos feutres effaçables.

|